2025.06.18

日本の器を、もっと自由に。| うつわショップ佑楽(ゆうらく)

by かぐらむら編集局

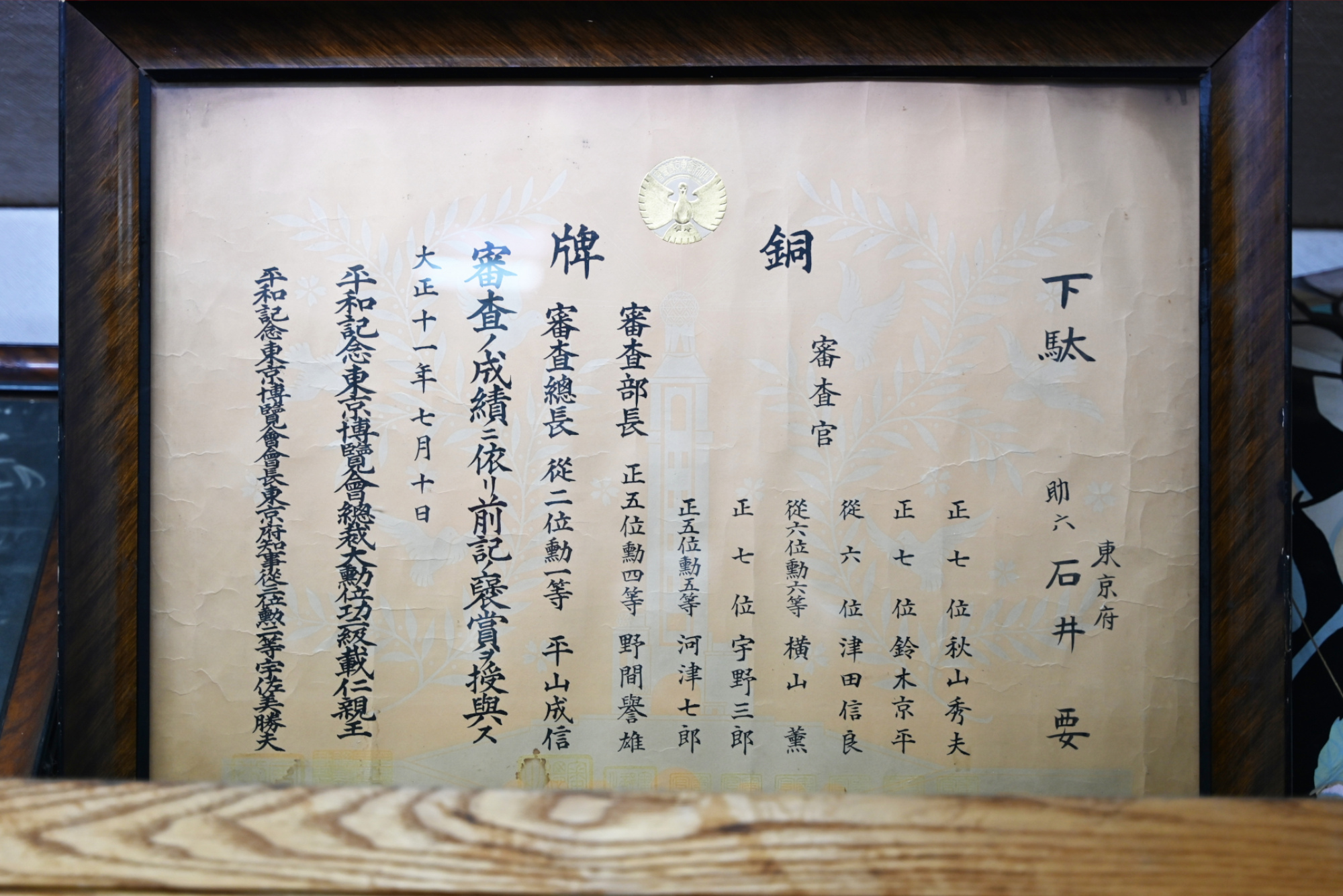

作家の菊池寛や与謝野晶子をはじめ、多くの著名人が贔屓にしていたという老舗『助六』。

明治43年の創業から長年にわたり、創作履物などを扱うお店として人々に愛されてきました。店内には伝統を守りながらも、時代に応える工夫が凝らされた草履や下駄が並んでいます。

今回は店主の石井要吉さんに、助六の歴史や履物についてのこだわり、そして神楽坂のまちづくりについてお話を伺いました。

伝統的な技法を大切にしながらも、時代の変化に合わせた履物や袋物を提案し、国内外へ和装の魅力を発信している。

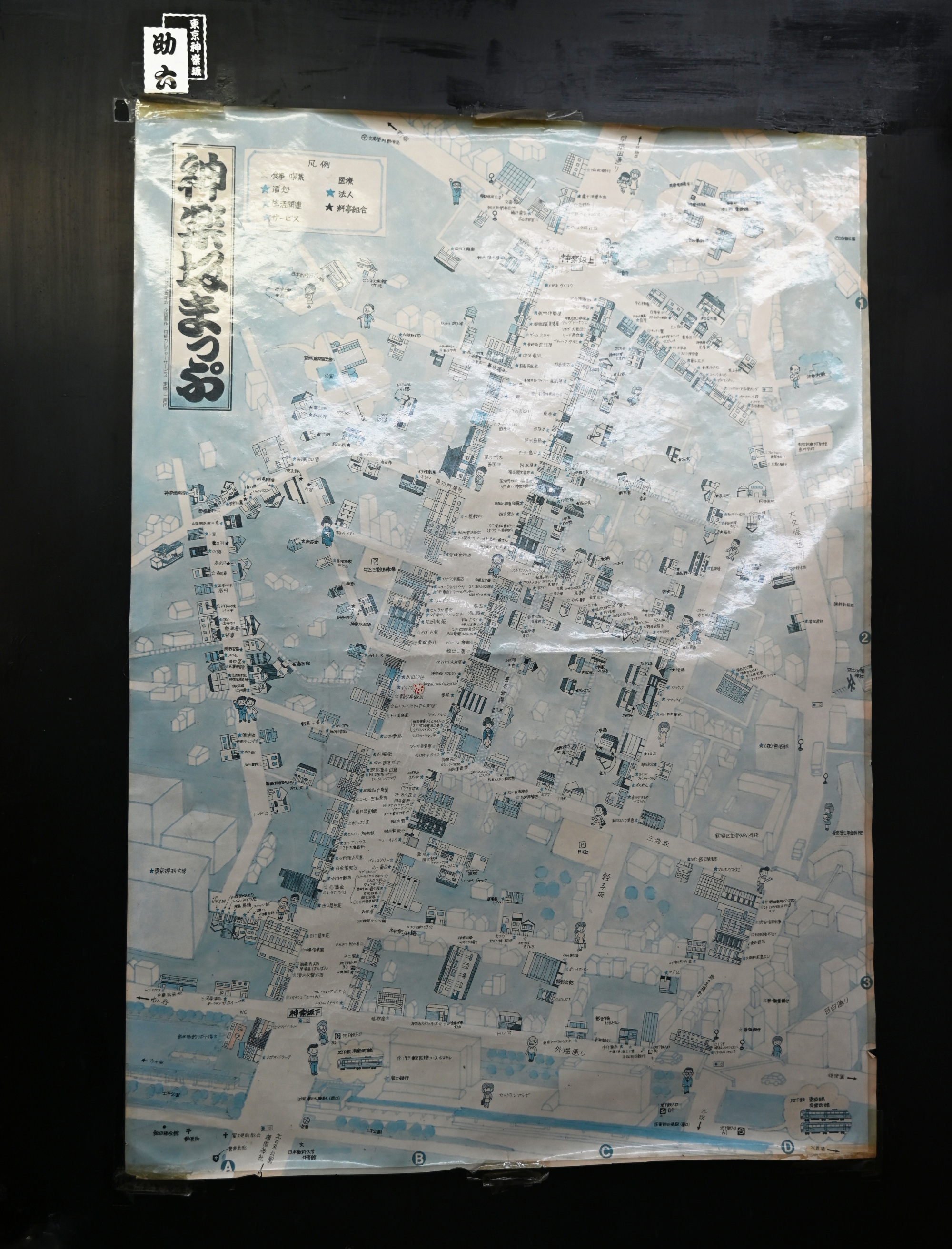

神楽坂通り商店会の会長を2期4年にわたり務め、地域の発展に寄与してきた。他にも神楽坂まちづくり興隆会など多くの役を兼任。神楽坂の伝統を守りながら、次世代へと受け継ぐための活動にも力を注ぐ。

今回、取材にご協力いただいたのは三代目店主の石井さん。

お店で会えたら「かぐらびと見ましたよ!」ってひと言、頼むな!

隠れた名店や話題の最新スポットを実際に訪れ、取材しています。神楽坂を知り尽くした編集局ならではの視点で、皆さまに新たな発見をお届けします!

2025.06.18

by かぐらむら編集局

2025.06.11

by かぐらむら編集局

2025.07.02

by かぐらむら編集局

2025.04.16

by かぐらむら編集局

2025.05.01

by かぐらむら編集局

2025.01.31

by かぐらむら編集局

2025.05.21

by かぐらむら編集局

2025.04.09

by かぐらむら編集局

2025.01.20

by かぐらむら編集局

2025.02.21

by かぐらむら編集局