EVENT催事・イベント

神楽坂下

伝統芸能

染職人の感謝祭

江戸の粋、神楽坂に集う

「染職人の感謝祭」

東京・新宿で江戸時代以前から続く伝統の染文化。

その技を今に受け継ぐ職人たちによる「染職人の感謝祭」が今年も開催されます。

日時:2025年11月29日(土)・30日(日)10:00〜16:00

会場:神楽坂 毘沙門天(善國寺)東京都新宿区神楽坂5-36

◆江戸の美と手仕事の力

“染のまち新宿”を代表する職人による、江戸小紋、江戸更紗、その他手書き物を境内に展示。江戸の粋と巧みな技を間近に見ることができます。着物に関する、小物の販売ブースも登場。袱紗、半襟、巾着、小袋、手拭い、ストールなど、日常に和の彩りを添えるアイテムが並びます。また、新宿区とともに立ち上げた新ブランド「Azalée(アザリー)」も期間限定販売いたします。

2024年「Azalée(アザリー)」ポップアップストアの様子

◆参加工房

小守染工場、、飯島樺延工房、熊崎工房、彩徳、ふじや染工房、おかめ工房、染の里おちあい(二葉苑)、小倉染芸、染の高孝、協美、染芸工房 隼人、富田染工芸、千和多染工、吉澤湯のし加工所

◆10周年記念 紺屋めぐりスタンプラリー景品交換

2025年で10周年を迎えた「紺屋めぐり」。今年の「紺屋めぐり」は終了しましたが、期間中に3工房以上を巡ってスタンプを集めた方は、11月29日(土)・30日(日)開催の「染職人の感謝祭」 にスタンプ達成済みのチラシをご持参ください。先着80名様に「半衿と手拭い」を進呈いたします。

◆来場者プレゼント

「紺屋めぐり」に参加できなかった方もご安心を。スタンプがなくても、「染職人の感謝祭」にご来場いただいた全員に「手拭い」を差し上げます。

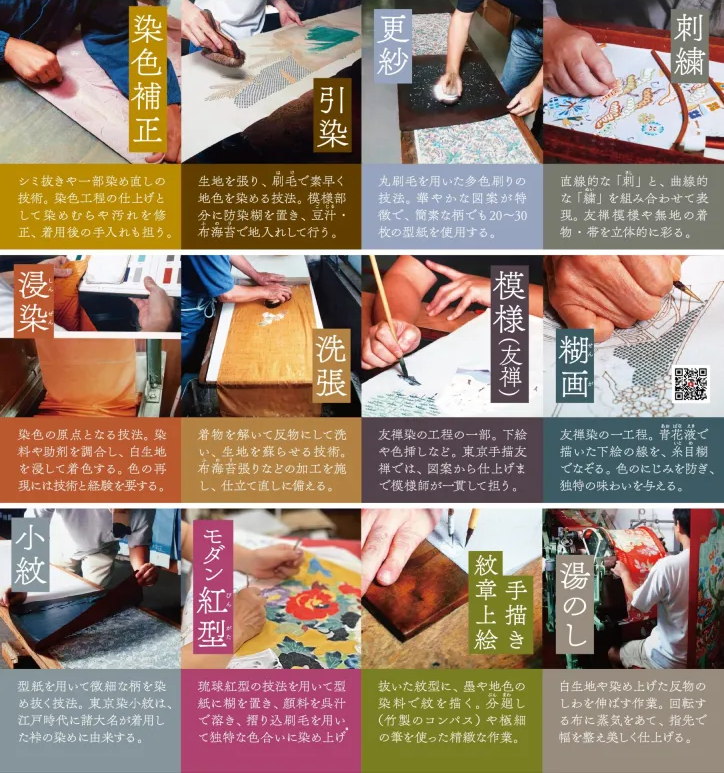

画像は新宿区の地場産業である染色業

◆染のまち新宿 - 伝統が息づく都心の手仕事

高層ビルや繁華街の印象が強い新宿区ですが、その一方で、江戸時代から続く染色の伝統産業が今も息づいています。東京染小紋や東京手描友禅といった、国の伝統的工芸品に指定された染物をはじめ、新宿は“東京の染の中心地”として発展してきました。

◆水とともに歩んだ染の歴史

染色には大量の水と良質な水質が欠かせません。

大正時代、神田川や妙正寺川の清流を求めて、職人たちは高田馬場や落合に工房を構えました。昭和の初めには川沿いに多くの染工場が並び、水洗いの風景が“新宿の風物詩”として知られるようになりました。

今では河川での水洗いはできませんが、職人たちは地下水などを利用しながら、受け継がれた技と感性を守り続けています。

◆紺屋めぐり

紺屋とは、もともと藍染めを行う染物屋のことを指します。

江戸の頃には、藍で染めた布が暮らしに欠かせない存在だったため、染物職人全体を「紺屋」と呼ぶようになりました。

反物が一枚の着物になるまでには、江戸小紋や東京手描友禅、江戸更紗といった染めの技法に加え、刺繍、紋章上絵、染色の補正や仕上げなど、数多くの職人の手仕事が関わっています。「紺屋めぐり」は、こうした染の技を受け継ぐ工房を訪ね歩き、新宿区の神田川・妙正寺川沿いに点在する落合・高田馬場・早稲田エリアを中心に、見学や体験を通して“染のまち・新宿”の魅力に触れていただくイベントです。

◆新宿区染色協議会

新宿では、東京染小紋・東京手描友禅のほか、江戸更紗・江戸刺繍・東京無地染といった技法も受け継がれています。これらはいずれも「東京の伝統工芸品」に指定され、多くの職人が“伝統工芸士”として活躍しています。区内の染色職人たちで構成される「新宿区染色協議会」では、業種を超えた情報共有や新作の共同研究、展示会、染色文化展などでは実演を行い、次世代へ伝統の魅力を伝える活動も行っています。現代の暮らしの中でも、こうした職人の手仕事は“本物の美”として見直され、新しい時代の和のデザインへと受け継がれています。

◆開催概要

主催:新宿区染色協議会

後援:新宿区/東京商工会議所/新宿観光振興協会

協力:高田馬場新聞

お問い合わせ:新宿区染色協議会公式サイト「お問い合わせフォーム」より

| 期間 | 2025.11.29(土)~11.30(日) |

|---|---|

| 時間 | 10:00〜16:00 |

| 場所 | 神楽坂 毘沙門天(善國寺) |

| 住所 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂5-36 |

| お問い合わせ | https://tokyo-somemono.com/inquiry |

|---|---|

| 関連サイト | https://tokyo-somemono.com/ |

| 編集 |

投稿管理PASS : |