マドモアゼル・シネマの誕生から30年――。舞台の表現は、国内外での経験と、多世代のダンサーたちとの出会いを通じて、ダンスの普遍性を求めて深まっていきました。

後編では、海外での公演体験、年齢を超えた身体表現、そしてダンスがもたらす内なる変化に迫ります。

マドモアゼル・シネマの誕生から30年――。舞台の表現は、国内外での経験と、多世代のダンサーたちとの出会いを通じて、ダンスの普遍性を求めて深まっていきました。

後編では、海外での公演体験、年齢を超えた身体表現、そしてダンスがもたらす内なる変化に迫ります。

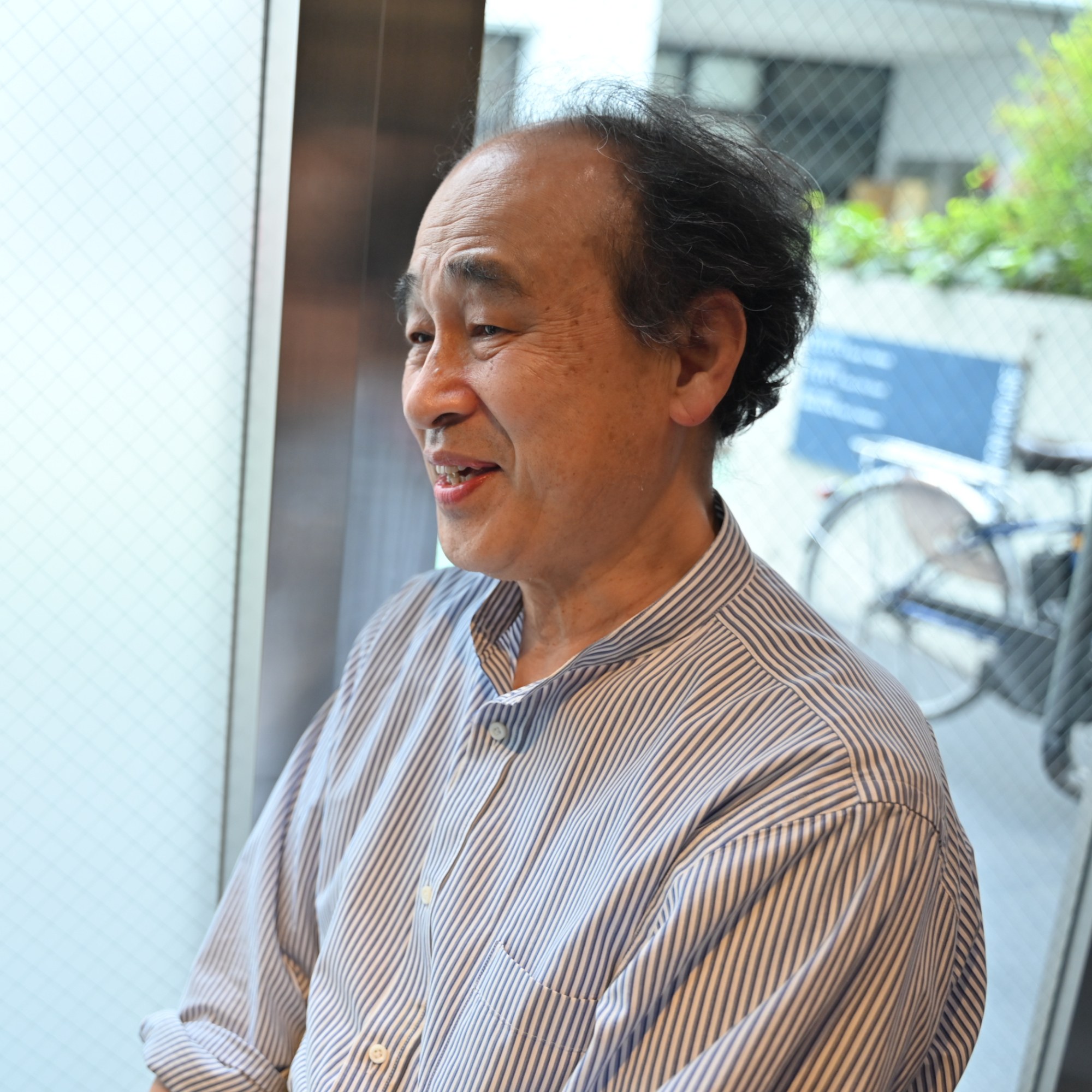

伊藤 直子 様

マドモアゼル・シネマ 代表

長岡 弘志

かぐらむら編集長

―― 国内での公演は観せてもらっていますが、海外での反応を聞かせてもらえますか。

ドイツでピナ・バウシュ(注3)のヴッパタール(注4)に行った時、 感動的な体験をしました。演じた後、何回かカーテンコールがあって楽屋まではけてきたら、地鳴りのような音が伝わってきたのです。「これはいかん!ってことかな」と不安になっていたら、招聘してくれていたピナ・バウシュ舞踊団ダンサーのジャンさんが飛び込んで迎えに来てくれました。出て行ったら皆で足を踏み鳴らし、カラダごと喜んでくれていました。嬉しかったです。どの国でも終わると客出しします。ほめてくれ、抱きしめてくれ、キスもされます。なにより嬉しいですね。

(注3:ドイツのコンテンポラリー・ダンスの振付家。舞踊と演劇の境界をとりはらった総合舞台芸術の創設者)

(注4:ドイツ・ルール地方の工業都市。ピナ・バウシュの活動の本拠地。コンテンポラリーダンスの聖地)

―― やはり国内と海外では反応がちがうのですね。

メキシコ公演では、劇場が無料体験を実施していて貧しい人たちの町へバスを出して、公演を観に行きたい人をいっぱい乗せてきました。子どもからお年寄りまで、人種的にもいろいろ。インディオ系のルーツを持つ人とか、さまざまな人が集まりました。最初は、わかってもらえるのかな?と半信半疑でした。ところが終わってみるとメキシコの人たちは心から喜んでくれる。ほんとによかったと抱きしめてくれたのです。その時、この人は一生覚えておいてくれるだろうな。このおじいさんの一生のうち、日本からぽっとやって来た得体のしれない人たちがなんだかよくわからないものを演じて自分を楽しませてくれた、という思いが伝わって来ました。その時間はかけがえのない時間なのかもしれない、私には、それが喜びでした。日本では、そうした反応がつかみにくいのです。海外での多様な認め方に比べると限界を感じていました。コンテンポラリーダンスが普遍性を得るには、まだ何かが不足していると思います。また日本では、観客の観る力の強さをみんなで底上げしていくのも課題とも思いました。

―― 30周年目の作品「不思議な場所です、家は」を観せていただいて、とても感銘を受けました。井上陽水の「探しものはなんですか?」がすごく効いていてインスパイアされることが多かったです。

家こそ記憶の集積場所みたいなところですから。テーマとしてはおもしろいです。インスパイアされるって具体的にはどんなことですか。

―― 以前、観せてもらった作品でも、昭和歌謡が流れていて、その時に同じような気持ちになりました。確か「アカシアの雨がやむとき」や「ウナ・セラ・ディ東京」で踊っていた時です。唄の言葉に対する個人的な思い入れがでてきて、目の前のダンスの世界が特別なものに見えてきます。メロディや言葉が持っている時代の空気とシンクロして舞台が遠のいて見え、その分、今を生きる女性たちの精神性が際立って感じられるのです。「ウナ・セラ・ディ東京」はザ・ピーナッツのヒット曲ですが、リフレインする言葉に力がありますね。作詞の岩谷時子さんの言葉もすばらしいです。

―― 作品のイメージはどのようにつくられるのですか?

いま私が振付で関わっているのは10代から80代までの女性達です。『彼女の椅子』という人の居場所についての作品です。今年(2025年)4月に『彼女たちの椅子』として日本で演じ、その後韓国大邱(テグ)でマドモアゼル・シネマだけの作品『彼女の椅子』として踊りました。そして5月、日本女子体育大学の学生ダンサーが同じく『彼女の椅子』を踊りました。「老い・恋・舞」を切り口にそれぞれの人生を表現しました。なぜ大学生から80歳の高齢者まで同じテーマで踊るのか聞かれます。一言でいいますと、生きている年代の積み重ね、それぞれの年齢の持つその豊かさがこの『彼女の椅子』という作品を支えていると思うからです。

―― 80歳の方はずっとダンサーだったのですか?

彼女はダンサーではなく、ずっとマドモアゼル・シネマの美術を担当している人ですが、レッスンには30年以上欠かさずに来ています。

―― すごい冒険ですね!冒険をする方も、冒険をさせる側も。どんなシーンで登場するのですか?

一緒に踊る人たちと立ち尽くすシーンから始まります。人が生まれてきて、初めてお父さんお母さんにあった時、その時を想像してもらっています。その人にしかない表情が身体表現として出てくるのです。

―― それを舞台で再現するのですか?

そうです。ダンスをやっていると、記憶という言葉がよく出てきます。そもそも記憶でダンスはつくられるのですが、ほとんどの記憶は忘れ去られています。記憶の海に沈んでいます。たとえば10年前にころんだことは、もう忘れている。昨日ころんだところはいたくても、10年前のものは忘れているように。

―― イメージをどのようにダンサーへ伝えるのですか?

言葉を使ってまず私がイメージをつくります。それを言葉をつくしてダンサーへ伝えます。ダンサーからも、さまざまな言葉が投げかけられます。そうした過程を経てダンサーの内側から湧いてくるものを待ちます。それらが一緒になる瞬間があり、その時の豊かさ、それが何なのか、視覚化することを求めています。

―― ダンスの魅力ってどんなところですか?

私は振付けだけで、いまは踊らないですが、長くレッスン・振り付けをやっていると、人のカラダにあることが見えてきます。その人のカラダから、溶けだしてきて、私というものがどんどん溶けだしていって、カラダは残りますが、それまで思ってもいないことが私にイメージとして見えてきます。でてくるものは抽象ばかりですが、その中にふっと見えてくる具象があります。

―― 主宰・振付け・監督を30年やってこられて今のお気持ちは?

立ち上げた現場に今も残っているのは、振付役の私だけになってしまいました。振り返れば30年間にいろいろな体験がありました。初期には、「どう踊るかではなく、ピナ(バウシュ)のなぜ踊るか?」と向きあった日々が続きました。ひたすら稽古を重ねてきても、まるで宮沢賢治の「雨ニモマケズ、風ニモマケズ」になってしまう哀しさ。意図するものを理解されることが少なく、「ホメラレモセズ、クニモサレズ」それでも作品と向き合い、せっせと作り直す日々。繰り返し繰り返し直すうち、見えてくるものがありました。

―― ダンスが理解されない哀しみですか?

そういうことも時々ありました。でも、若いダンサーが、日常のカラダしか持っていなかったのに、非日常のカラダで動き出し、ダンスのおもしろさを体感してくると、「ミンナ二デクノボートヨバレ」ても、「ソウイウモノ二ワタシハナリタイ」という自己肯定の喜びが満ちてくるのです。私はもう踊っていませんが、人のカラダを借りて体感するのです。現実はいつも厳しいものがありますが、それに反比例して、踊るカラダは喜んでいるのです。長く続けられたのは、こうした踊る喜びに触れることが度たびあったからではないでしょうか。

―― 30年の間にたくさんの女性がここから旅立っていますね。

はい。ダンスの専門家になる、ならないに関係なく、マドモアゼル・シネマで一緒に踊った人同士のきずなは今も強く残っているかと思います。もちろん、ダンサーだけでなく、照明や音響や美術、衣装など舞台を支えるスタッフたちとも同じ思いを共有し、協働した思いがあるのはいうまでもありません。マドモアゼル・シネマでは、ダンスを通していろいろなことを経験して来れたのです。そして多くのものを経験をした後に、それぞれが旅立っていきました。たとえば、一人のダンサーは、四人の子どもと夫でそれこそ、旅芸人のように世界をまわりながら踊りをやっています。もうお金も関係なく、踊りと人生が一緒になっているのです。

―― 矢来町の小劇場から発信し続けて30年、いまはどんなお気持ちですか?

ひと言でいうと、休む暇なく走り続けた30年が去って、いまは凪な状態です。以前と違うのは、風のない凪の状態でも、活動を起こすことはできること。この凪から飛び出して行っても、みんながついてきてくれる。私自身はネガティブだけども、一緒に支えてきてくれる人たちがいるからやっていける。私は80歳を超えていますが、セッションハウスという場所で、守られている。ここなら敵もなにも来ないし、安心して活動も続けられる。そしてここに来た人たちが、幸せになれること、思い思いの活動ができること、これからもそんな場所にしていきたいと考えています。

―― 長い間、本当にお疲れさまでした。そしてこれからもマドモアゼル・シネマの活動が続くこと、セッションハウスが発展し続けることを願っております。

セッションハウスは、ダンスを軸とした舞台芸術のための“地下スタジオ“と、美術の場としてのギャラリー“ガーデン”を備えたアートのための総合的スペース。1991年の創設以来、次代を担うダンサー達の育成とコンテンポラリー・ダンスの底辺拡大を図っている。