神楽坂が大好きな人の[神楽坂 de かぐらむら]

| 背筋をシャンと伸ばして、真新しい肌着と足袋を用意し、清々しい気持ちで新年を迎えるのが人々のきまりでした。古いものを大切にしてきた花柳界には、今もその思いがつよく残っています。大晦日からお正月へと、神楽坂の人々は、どんな風にお正月をお迎えしたのか。かつて取材した中から心に残ったお話を集めて、古き良き時代のお正月を振り返ってみました。 |

|

■神楽坂の年の瀬と迎春(文:友禅工房 染小路・多田昌子さん)

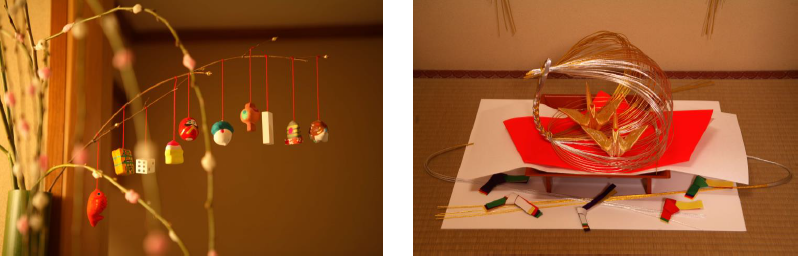

左:注蓮飾り/右:餅花 「三、四十年位前までは、神楽坂の年の瀬も賑やかだったよ。」と都内で最初の花屋『花豊』さんの御主人、三上庄二郎さんに年の瀬の話をお聞きしました。「昔はね、神社、仏閣、料亭とあちこちにお正月の花を活けにまわったり、梅、松、水仙、千両、万両と祝いの花を求める人も多くてね。ようやく晦日ギリギリに仕事を終えて枝ものの始末の焚火をする頃には、商店街の灯もポツポツと見えるだけになっていたねぇ。」消防車の警鐘がカンカンと冴えた音をさせて去り去る。光照寺か、どこかの寺からゆったりと響いてくる鐘の音。“去年今年ゆふべあしたと竹そよぎ”と聞こえるは門松の竹笹の音。急ぎ足のあの人は美容院の帰りかしら。いつの頃からか(築地市場が三が日休むようになってからかなぁ)神楽坂の芸者さんも正月休みはOLさんみたいになって昔日のさんざめきはなくなったという。それでも新年15日位までは留袖やお引着でお座敷に出ることも多い。年が明ければ恒例の春の神楽坂をどりが待っていて、それはそれで忙しい。“新玉の扇一つを命とも”という芸者さんも神楽坂には居る。 |

|

■戦前のお正月 (文:稗田君子さん)

右:千羽鶴と水引飾り 大晦日には、箱枕をもって髪結いへ 昔はね、大晦日になると芸者衆が夜なべで順番を待つ髪結いさんがあったの。加納さんといってね。戦前のことよ。(昭和12~15年頃)そこへ箱枕をもっていったの。有名な髪結いさんで鏑木清方の奥さんもいらしてました。そこで結ってもらうと、くずれないの。でも混んでててね、順番が来るまで、箱枕で横になって待つわけ。 高島田にしてもらうのがたしか60銭、唐人髷が40銭だったと思うわ。見番でセルロイドの札をもらうの、グリーンの札が60銭、ピンクの札が40銭。これを髪結いさんにわたすのよ。鬢付け油を付ける時は痛くてね。痛いのをがまんしてでき上ると、かんじんよりで島田の元結いがばらばらにならないように結わいてくれるの。そして髷にほこりがつかないように薄紙をかけてでき上がり。気持ちよくお正月を迎えるために、ほんとに辛抱しないといけなかったのよ。 |

|

■高度経済成長期のお正月(語り:由みゑ姐さん)

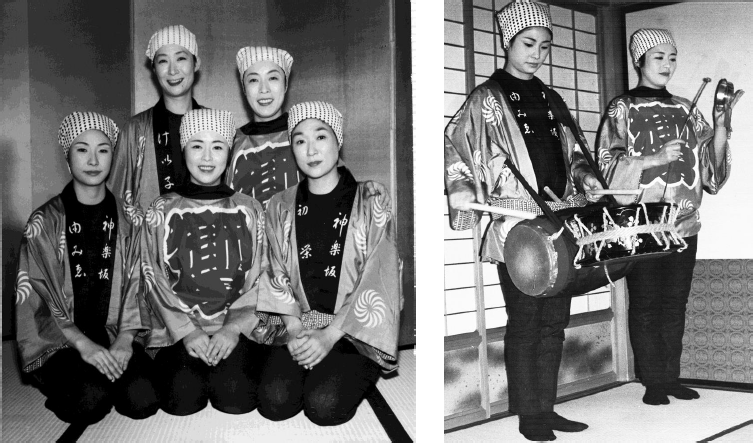

左:獅子舞を踊る芸者さんたち/右:獅子舞の太鼓係 獅子舞でお座敷を盛り上げました 私が二十代の頃(昭和40年代)のお正月の思い出話をいたします。お正月は、縁起物が好まれましたので、獅子舞をしてお座敷をたくさんまわりました。獅子舞は、獅子頭が重くたいへんなので二人が交代で舞いました。はっぴを後ろ前に着ているのはおかめとひょっとこの面を前と後ろに被って演じる「にんぱ」という芸のための格好です。昔は、先輩の芸者さんから獅子舞をおそわったのです。 私は太鼓専門で、脇差のようにバチを帯にさしています。こんな格好でお座敷に上がると、空気がパッと楽しくにぎやかなものになります。お客様は、ご祝儀のお札をメガネのふちや首の襟に、芸者衆は前ざしのところに挟んだりして、それを獅子がいただいた後、舞いながら頭を噛むとその年の運がよくなると言うわけです。最初の頃のご祝儀は五百円札でしたが、年を経るとだんだん千円札が目立つようになったのを覚えています。  ぶりぶり 踊りづくしのお正月

当時花柳界のお正月は、四日から仕事が始まりました。役所や会社の仕事始めは賀詞交換のみで、あとはそれぞれひいきの花柳界にあいさつにいらしてくださいました。私たちも早起きをし、午前中に支度をしていました(普段の出は、夕刻です)。ところが、私たちは年末年始に楽をして体が少々なまっていますから、何度か踊るまでは引き着姿でお辞儀するのも苦しいのです。その上、お正月なのでお座敷で踊る回数も多く、筋肉痛になるのもしばしば。一つのお座敷で二、三曲踊るとして、お座敷の数、料亭の数を考えると一日に何十回と踊るかわからないぐらいです。昼食も夕食もいただく余裕もなく夜中まで踊り通しました。中には踊りながら倒れてしまう芸者さんや、お座敷で居眠りをしてしまう芸者さんもいたぐらいです。(普段はシャッキとしています、ご安心ください)料亭から料亭へ、お座敷からお座敷へ、駆け巡って、踊りづくしのお正月でしたが、どこかのどかで楽しい思い出が多いのは、時代のせいと、私が二十代だったからでしょうか。  左:松竹梅門松/右:左義長羽子板 |

|

■昔から変わらぬお正月(語り:料亭「千月」ご主人・澁谷信一郎さん)

京都えびす神社の人気寄せ 昔、料亭や芸者屋さんには、縁起棚というものがありました。仏様や神様とは別に、豊川様、伏見さんのお稲荷さんを祀ってありました。また板場には、料理に欠かせない火の神様である荒神様も祀ってありました。縁起棚は、お札や提灯、幕などで飾るのですが、必ず火打ち石と石打ち鎌も置いてありました。縁起棚にお祀りするときには、必ずこの石と鎌でカチカチと切り火をきります。芸者衆がお座敷にでていく時には、無事を願って背中に切り火をきります。切り方は、右手に火打ち石を、左手に石打ち鎌を持って三回、石の方を強く鎌にあてます。  老松扇末広  千成鈴とお獅子

簪の鳩の右目は、誰が入れる? かわいらしい縁起担ぎもあります。お正月に芸者さんが日本髪にさす稲穂の簪。この簪には白い小さな鳩がついているのですが、鳩の左目は自分で入れるのですが、右目は好きな人に入れてもらうのです。お正月に神楽坂で芸者さんを見かけたら、ちょっと気をつけてごらんになってみてください。  稲穂の簪と鳩 |