神楽坂が大好きな人の[神楽坂 de かぐらむら]

能装束の虫干し

伝統をつなぐ年中行事

| 矢来能楽堂では、毎年夏の時季に能装束や能面など、貴重な道具類の虫干しが行われています。数百年もの長きにわたって継承されてきた能の舞台を支えているこれらのものは、どのように守られ、活用され、そして次世代へと継承されてきたのか? 毎年歳時記のように矢来能楽堂で行われている「虫干し」を通して、世界遺産である能のもう一つの魅力と素顔を観世喜正(かんぜよしまさ)氏にお伺いしました。 ■出席者 観世喜正氏(能楽師、観世流シテ方、公益社団法人観世九皐会理事長) インタビュアー 長岡弘志(かぐらむら編集長)  観世喜正氏

長岡 今日は、能楽堂の「虫干し」の現場に直接うかがって取材させていただき、ありがとうございます。すごい数で、圧倒されます。能装束とひと口でいっても、演目、時代など多岐にわたるのですね。 観世 能は演劇ですので、演目に合わせて着用する能面や能装束、道具類が重要な役割を果たしています。約二百の演目から選んで公演を行うため、収蔵している全ての能面・能装束を使用できるわけではございません。何年間か使っていないものも保管されていますので、年に一回、虫干しと称して能面や能装束を収蔵場所から出します。どの時期でもよいのですが、私どもでは暑くて風通しのよい七月から八月に四、五日かけてとり行います。 長岡 虫干しはやはり夏が最適なのですか? 観世 逆に乾燥した時期がよいという能楽堂さんもあり、それぞれの考え方に従ってとり行っています。昔は十日ほどかけて晴れた日に虫干ししていましたが、今は空調も整っているため、外が雨でもスケジュールを優先して行います。  長岡弘志(手前)/観世喜正氏(奥)

観世 通常の能舞台と比較すると驚かれるかと思いますが、大切にしている能舞台にあられもなくロープをかけての虫干しです。干すスペースが他にあればよいのですが、それが叶わないため、楽屋も含めて全体を使っております。こういう光景は見慣れない方には斬新に映るかもしれません。   楽屋での虫干しの様子

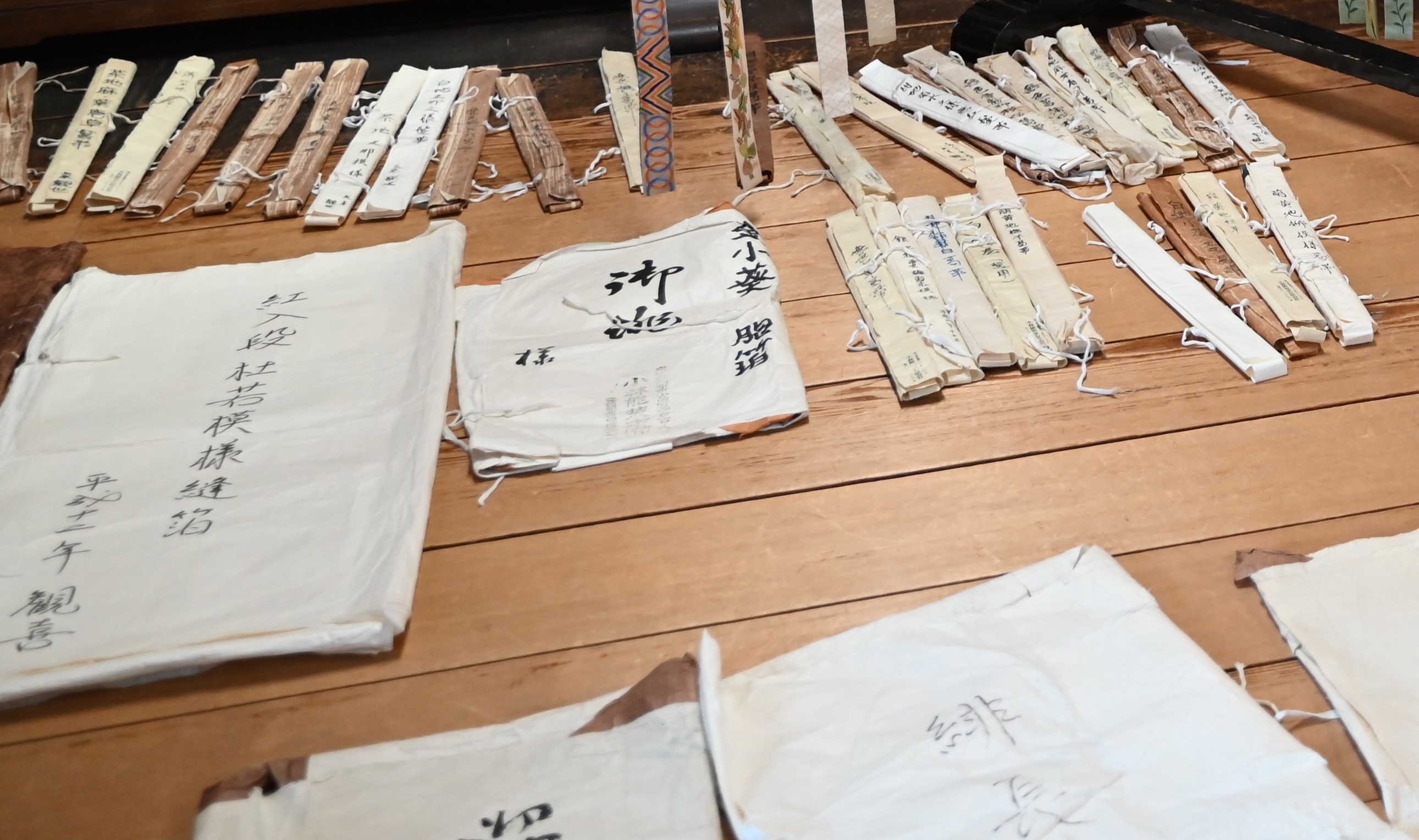

長岡 お面や書物もどこかで干されているのですか? 観世 今日はお面を出してはおりませんが、日にちによって虫干しをいたします。矢来能楽堂では書物は虫干ししておりません。書物を出す時もございますが、基本的には能面と能装束の虫干しです。 長岡 能にまつわる小道具なども、虫干しに含んでいるのですか? 観世 そうですね。現在の保存方法では昔のように虫が食うことはあまりないのですが、昔の木造の建物ではそのようなこともありましたので。 長岡 能装束は何点くらいあるのですか? 観世 実は数年前に、全ての能装束と畳紙(たとう・下記写真1)を、カメラマンにデジタル撮影して貰ったのですが、まだ数えてはおりません。こんな厚いファイルになってはいるのですが(笑)  【写真1】畳紙(能装束を保管する和紙の入れ物)

長岡 そういえば装束の数え方は領(りょう)というのですね。 観世 大きいものを「領」と数えるようです。「着」でもよいのでしょうけれども、「領」と言う方が正式かもしれません。 長岡 おおよそでよいのですが、何点あるのか教えていただけますか。 観世 千はないとは思いますが、いま虫干している数から考えても五百以上はありそうです。見れば衣装と判るものから紐の一本まで、全て能の道具類に含まれますので、合計すればかなりの数となります。  長岡 お面はいくつございますか? 観世 能面は二百を超えるくらいでしょうか。  能面の虫干し(最終日)

長岡 虫干しは毎年行っているのですか? 観世 幼い頃から振り返っても、虫干しをしなかったのは能楽堂が改修中だった数回だけで、それ以外はとり行っております。やはり何年間も寝かせっぱなしというのは、あまりよろしくないと考えて、全部開けて全部出すようにしております。  長岡 ほつれなどが見つかることもありますか? 観世 綻びを見つけて直すのも、虫干しの大きな目的の一つです。もちろん普段使っている際に痛みが見つかれば、その都度修繕はしているのですが。虫干しでは装束の綻び以外に、畳紙も確認して補修をしております。能楽堂さんによっては、虫干しの際に装束の修繕ができる方をお呼びして直されるようですが、うちでは今のところは行っておりません。本来の虫干しは、繕いも含めて全体のメンテナンスを行うのが目的ではあるのですが……。  畳紙は糊と柿渋で補修をする

長岡 五百以上ある能装束のなかで、古いものはどちらになりますか? 観世 一般的に能は室町時代からの歴史がございます。能の家元のような家であれば、足利将軍家拝領という謂れのものや、文化財となっている装束をお持ちでいらっしゃいます。けれどもうちは明治になってからの分家ですので、古いものといってもほとんど明治以降。しかも関東大震災と戦災があり、ここも空襲で焼けておりますので、皆様が期待するような古いものは出てきません。ただ、祖父か曽祖父の代に手に入れた、江戸時代後期 文化4(1807)年と畳紙に書いてある能装束(下記写真2)がございます。これがたぶん、うちで一番古い能装束です。  【写真2】矢来能楽堂で一番古い能装束

観世 翁狩衣(おきなかりぎぬ)といって、『翁』という演目に使う専用の能装束です。能の世界では、神様や貴族が着る装束となります。袖をご覧ください、これで二幅分なのですけれども、明らかに狭いことが判ります(下記写真3)。江戸時代は男性でも背丈は150cm程。長さも丈も足りないので、当時の能装束が残っていても、我々は着ることが出来ないのです。  【写真3】

長岡 こちらの能装束はどのような謂れがあるのですか? 観世 加賀の前田家の家老・横山家が所有していた能装束となります。加賀は百万石でしたので、八家老も大名並みに一万石以上の石高があったため、多くの能装束を所有しておりました。 長岡 保存状態もよく、とても美しいですね。 観世 ええ、しっかりしていてどこも傷んでおらず、特殊な濁江模様(下記写真4)もはっきりしている大変素晴らしいものです。たぶんその当時はほとんど使われず、明治維新になって市場にでてきたものが、巡り巡ってうちに来たのだと思います。  【写真4】濁江模様

観世 骨董的な価値はもちろん重要ですが、装束は舞台で使うことが前提です。古い装束で素敵な色や柄があれば、現代の技術を使い、同じデザインや柄でもう一領作ります。これを「写す」と言います。手入れをしていても古くなれば壊れるので、新しく「写す」ことが必要ですし、昔のサイズでも「写す」ことで着られるようになります。「写し」で大切な技術の継承も行えます。古い色調の方が演目に合っている装束もあるかもしれません。でも、新しいものがなければ失われていくだけですから。新しい役者や若い役者が出てこないと続いていかない、それと同じです。そんな中で一品か二品、古いものを舞台で使えればなおよいと考えております。 長岡 能装束の貸し借りはあるのですか? 観世 能装束は演目でほぼ定められているのですが、うちはお陰様でだいたい揃っております。それらを「よそで使うから貸してほしい、発表会で着るから貸してほしい」と言われれば当然お貸します。 長岡 では他の流派からお借りするということは? 観世 あまり無いことではあります。流派というか各グループごとに所蔵しているので、基本的には自分たちが所蔵しているもので融通がつくのですが、まれに個人的にそのようなこともございます。貸し借りありきという話ではございません。自分たちで上演するための小道具類は自分たちで揃えるという中での話です。 長岡 伝統芸能という視点とは別に、伝統工芸という視点があると思いますが、作り手がいなくなって困るということはないのですか? 観世 それはあります。現在、能装束を手がけている業者さんは、大変少なくなっております。例えば昔からの業者さんの中に京都の西陣織もあり、能装束では重要な位置を占めています。でも西陣織の織元さんに織り手が少ない。技術継承がなされずに、織り手がどんどん廃業していく。日常生活で着物を着ないし帯もしないから、皆様、誰も着物を買わないでしょう? そういう現状で能装束を作ることだけで生き残れるかというと、やはり難しくはあります。能装束はおかげさまで一度作ると長く使えてしまうから、マーケットがないために能だけでは西陣織の後継者も育てにくい。能装束は消費とは違う感覚なのです。よいものが出来るほどに、新しいものを次々と求めるという行動には繋がらないのです。  観世 ここ十年で後継者の問題が顕著になり、作り手がいなくなることが現実味を帯びてきました。個人的に技術を持っている人がいなくなることはないと思います。しかし、機織の維持ができるのか、機織で商売が成り立つのかという問題があります。 長岡 能が世界遺産に登録されても、それだけで良い方向に進んではいないのですね。 観世 能の世界に興味を持って貰ったり、皆様の目に触れたりする機会は増えたのですが、下支えしてくれる方がそこから急に増えたかというと、決してそうではございません。興味を持ってこの道に入ってくれた方も若干はいるとは思いますが、マーケットを形成する程ではない。技術の継承者だけがいても、買う人がいなければ先は難しいと考えております。能は続いたとしても、西陣織はどうするのか。西陣織だけではなく、ちょっとした竹細工や、手に持つ扇などの小道具に至るまで、だんだんと技術者がいなくなっていく。これらも全て考えなくてはいけない。世界遺産というのは、それに関連する文化や歴史、技術、伝統などの無形の要素も含めて保護・継承されるものです。伝統工芸はアーティスティックな人だけがいても駄目で、従来のものを大切にして作ってくれる人、役者の意向を聞いて作ってくれる人、昔の素材がなければ今の素材で同じような質感のものを作る工夫をしてくれる人、それらを買って使ってくれる人が必要で、まさに一朝一夕にはいかないのです。希望があるとすれば、伝統に根ざした世界なので、秀でた技術を持っていれば、今後脚光を浴びることもあるかもしれないということでしょうか。 長岡 能は博物館のように古いものを保存するのではなく継承もしていく。「写し」で新しいものに繋いでいくところが大事なのですね。 観世 そうですね。もちろん秘蔵のものを使ったり、それを伝えたりする喜びもありますが、新しいものを作る技術の継承がないと続いていかない。 長岡 話を虫干しに戻します。能舞台で熱演なされていらっしゃるので、汗が装束に染み込んでしまうのではないかと思ったのですが、虫干しだけで問題ないのですか? 観世 もちろん汗をかきますが、天日干しするわけにはいかない。修繕したり、裏地をやりかえたりはありますが、丸洗いはできませんので、その都度陰干しをしながら手入れをしています。今風に言うと SDGs ですね。我々は先祖たちも同じものを身につけたのだと考え、先人たちの技術や精神性と一体化させてもらえることに価値を見出しています。  長岡 とても大切なことですね。ものにも魂が宿っていて、それも伝わっていく。 観世 特に能面は一体化するので、そういう気持ちになりやすいかもしれませんね。  長岡 それにしてもすごい数ですね。 観世 出してみると、これだけあるのかと改めて思いますが、一年間にどれだけ使っているのかといえば……例えば手前のロープに掛けている(下記写真5)二十領のうち七割は使用されておりません。サイズの問題や色の問題、理由はいろいろとございます。また、古くて傷みやすいものは段々と使わなくなっていきます。  【写真5】

長岡 鮮やかな色というのは退色することもあるのですか? 観世 こちらは(下記写真6)三十年~四十年経っていますけれど、まだ鮮やかですよね。でもだんだんとこの色が落ち着いていくのだと思います。隣の藤掛の松(下記写真7)をご覧ください。 長岡 とてもシックでよい感じですね。 観世 最初はもっと青々としていたかと思いますが、これがとても素敵になっていく。こちら(下記写真8)は金箔と銀糸かな。落ち着いてこのような色になっております。  【写真6】

【写真7】

【写真8】

長岡 独特の雰囲気になりますね。 観世 そうですね。能装束は色が落ち着くと風情が出たとなります。こちら(下記写真9)は新しいもので、若い方はWifi柄と言うのですが(一同笑)、波の文様で青海波といいます。昭和のはじめのものと比べると、現代っぽい鮮やかさがあります。この青海波(下記写真10)はちょっと今風で歌舞伎っぽい感じですね。  【写真9】

【写真10】

観世 こちら(下記写真11)は明治の頃。百数十年経っている装束で、昔は金でした。出来たての頃はごわごわしていて色も鮮やかですが、五年十年使うと硬さも取れて落ち着いてきます。新品を着たがる人もいれば、こなれてから着たいという人もいますね。  【写真11】

観世 この一角は指貫(さしぬき)……袴ですね。股があるから馬にも乗れます。紫(下記写真12・右側)の指貫は新しく「写し」たもの。向こうの紫は(下記写真12・左側)一番古いものでほぼ使っておりません。でもあの風合いがよい演目もあるので、古くなったから破棄しようということはございません。こういうものこそ虫干ししないと、数年に一度しか出てこない指貫ですから。普段は使っていなくても、虫干しで目にすることで「よい風合いじゃないか、自分が歳を取ったらこれで演ってみよう」と、イメージを高めたりします。  【写真12】左の紫が古く、右の紫は新しく「写し」たもの

長岡 衣装だけでたくさんのドラマがありますね。虫干しに順番はあるのですか? 観世 順番はございません。時間とスペースが限られていることもあり、同じ種類のものを纏めて虫干ししたら、終えた順から収蔵いたします。 長岡 元の畳紙(下記写真13)に入れるのも大変ですね。  【写真13】

観世 わたしは判りますが、新人の子だと収納の際に迷うようです。同じ柄だけれども、若干こちらの方が長いなどがありますからね。今日も夕方には畳紙に入れて収蔵場所に片付けます。 長岡 虫干しでとくに注意していることは何ですか? 観世 ほつれがないかを確認すること、もう一度きちんと畳み直すこと、でしょうか。流れ作業で何百領も畳むもので、その時に新しい折皺ができてしまうことがあるのです。ですので、きちんと元のように戻すことを心がけています。雑に扱っては出した意味はございませんから。また一年出てこないわけですからね。 長岡 出して虫干しをしてまたしまう……これだけの数だと、気が遠くなりそうですね。 観世 出すときは楽しいのですが、畳むのは大変です。今日は十人程来てくれましたが、忙しい時は数人しかいないため、やれどもやれども終わりません(笑) 長岡 それにしても壮観ですね、素晴らしい。こんな光景が見られるとは。   観世 能楽堂でロープを張ることに、皆様驚くようです。昔は1本1本綱を引いていたのですが、ある時……四十年も前のことですけれども、山登りが好きな人がうちの役者にいて、ザイルとカラビナ(下記写真14)を使う方が早いと申しまして。その方は七十歳を超えたので、もう虫干しには来ませんけれども。  【写真14】

長岡 面白いお話ですね。虫干しは一般公開なされているのですか? 観世 公益社団法人ですので、年に何回か能楽堂の公開日を設けたり、「はじめての矢来能楽堂」を開催したりしております。虫干しの備品公開も必ず理事会の議題に上がるのですが、一般公開するには見学の順路が作れないため、現状では非公開とさせていただいております。関係のある方だけ、事前に時間を決めてのご案内を非公式に行っておりますが、一般の方に「ふらっと来てください」とは言えない状況です。矢来能楽堂でも将来的には公開を実現できるよう模索していきたいと考えております。 長岡 本日は貴重な機会をいただきありがとうございました。 【DATA】 矢来能楽堂 住所:〒162-0805 東京都新宿区矢来町60 TEL:03-3268-7311(受付時間10:00~17:00) メール:yarai@eos.ocn.ne.jp 公式HP https://yarai-nohgakudo.com/ 公式X https://twitter.com/yaraikanze |

記事一覧