神楽坂をどりの歩み

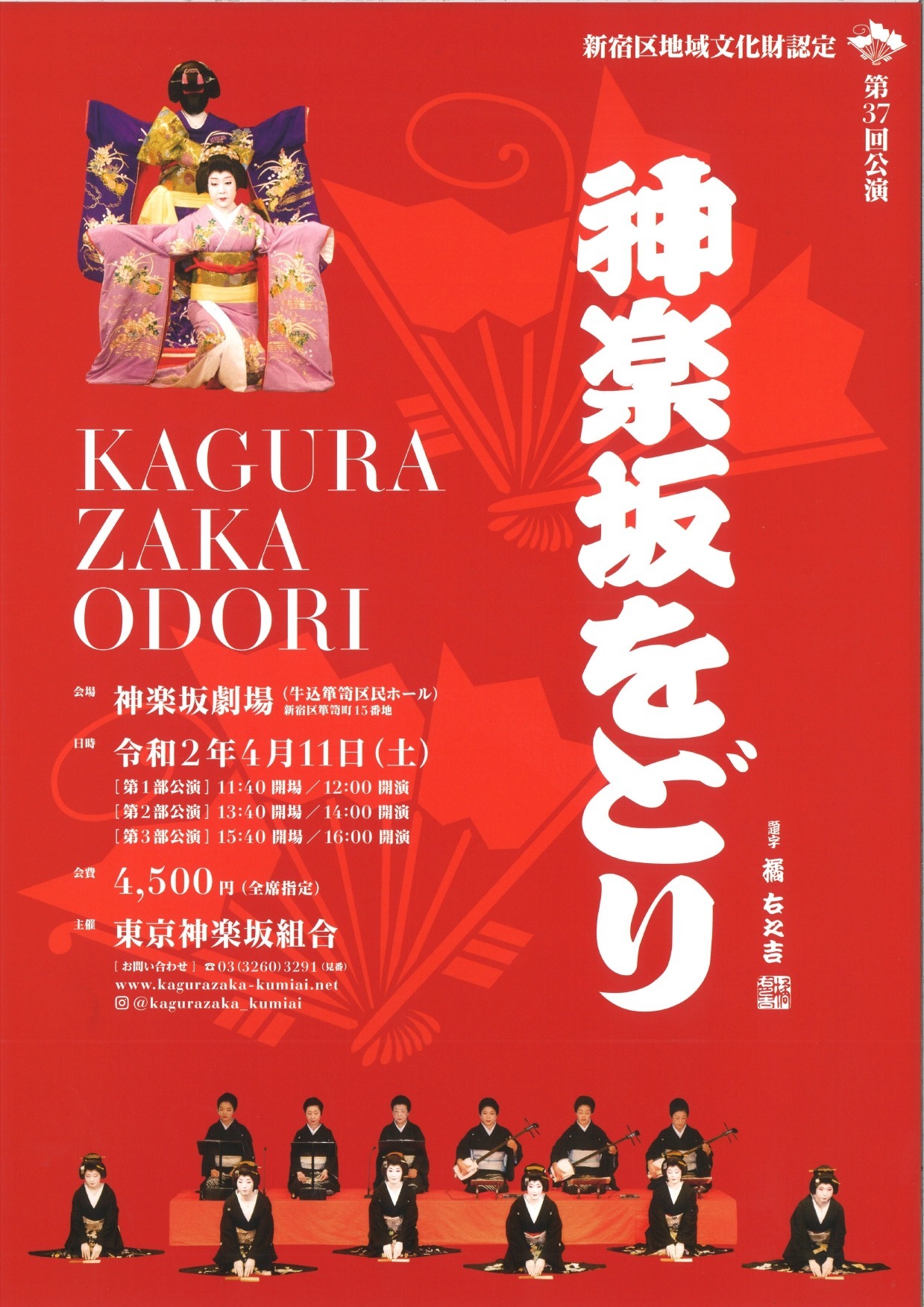

神楽坂の芸者衆が年に一度、 日頃研鑽を積んできた成果を披露する会「神楽坂をどり」。 令和2年の4月11日(土)には、第37回の公演となります。 芸妓舞踊の会は、今でこそチケットがすぐに売り切れてしまうほどの人気の会ですが、 そうなるまでの道のりは決して平坦なものではなかったのです。 山あり谷ありの「神楽坂をどり」の足跡を振り返ってみました。  平成31年4月、芸者衆のちょうちんが勢ぞろい |

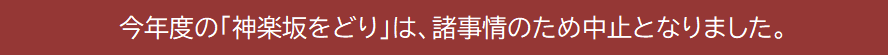

■昭和30年代に明治座からはじまる 「神楽坂をどり」のはじまりは、昭和30年代に明治座で「五部会」という踊りの会があり、五花街(神楽坂、荒⽊町、⼤⽊⼾、平井、九段)が合同ではじめた舞踊公演まで遡ることができます。この会から神楽坂が独⽴し、「⽜込さつき会」と称して明治座で第1回公演を⾏ったのが、昭和38年5⽉。これが後の「神楽坂をどり」の原点となります。 翌年に東京オリンピックを控え、東京中が突貫⼯事で⽣れ変わろうとしていた時代であり、まちには「こんにちは⾚ちゃん」の歌が⼤流⾏していました。「⽜込さつき会」は、第3回⽬に「神楽坂をどり」と改名し、引き続き明治座で2⽇間興⾏を⾏っています。昭和41年明治座での写真が残っていますが、地⽅(じかた)さんだけで総勢55名が揃って演奏し、実に豪勢な舞台でした。  昭和41年明治座での公演。 地方さんだけで55名もいました。  平成31年第36回の神楽坂をどり

|

■平成6年の三越劇場公演、それ以降休演が続く 広い明治座の客席を満席にする「神楽坂をどり」の会は、昭和48年第8回まで続き、第9回からは、会場を三越劇場へと移しました。この頃は2⽇間興⾏でそれぞれ別の演⽬を⾏っています。芸者衆が多かった分、演⽬もたくさん必要だった訳です。 第10回からは、春と決まっていた公演⽇を秋に変えて、平成2年まで同じ三越劇場で開催。この年は、バブル経済崩壊の翌年であり、深刻な不況へと突⼊し始めた年でもありました。翌平成3、4年「神楽坂をどり」はついに開催されませんでした。「これでは神楽坂花柳界も沈んでしまうとの思いから、平成6年に3年振りに開催するものの、翌年からはピタッと公演が⽌まってしまったのです。世間では円相場が急騰し1ドル100円時代に突入、⽇本経済は先の⾒えない不安にとらわれていきました。神楽坂花柳界は、平成11年まで発表の舞台を踏むことがありませんでした。この間、社会ではオウム関連の事件や阪神大震災などが起こり、暗い世相の時代がつづきました。 |

昭和50年代の劇場用プログラム

平成31年の神楽坂をどり

■⼿弁当ではじめた「華の会」の⼼意気 休演の期間は、約6年間。その間明治座や三越劇場の晴れ舞台を知っている神楽坂の 芸者衆には、つらい時代でありました。しかし、再開するといっても会場や⾐装など準備にかかる費⽤を考えるとなす術はなかったのです。何年も休演が続くうちに、伸び盛りの若⼿の芸者衆は「発表の場がないと、お稽古にはりあいがでない」と訴えたのです。これらの若⼿の声が、上のお姐さんたちをつき動かしました。そして⼿づくりでもいいから、⾃分たちの踊りの会をやろうという機運が⾼まったのです。 こうして平成11年にはじまったのが「華の会」。第1回⽬は、毘沙⾨天善國寺書院で開催されました。レンタルの照明から⾳響、⾐装やカツラまですべて⾃分たちで⼿配。告知のポスターは、商店街を1軒1軒頭を下げて頼んで歩きました。開演までの⼼配は数えたらきりがないぐらいあったものの、⼼意気は充実していて決して苦労を感じなかったと振り返っています。「まるでサークルや同好会のような雰囲気だったわね」と当時を知る芸者衆は懐かしがっています。 |

■神楽坂をどり」の⽇は「神楽坂劇場」と呼ぶ  会場となる箪笥町区民ホール  会場のロビーには華やかな飾りつけが

熱い思いで開催された第1回「華の会」は、こじんまりとした書院の会場でしたが、芸者衆の⼼意気とそれを⾒守るまちの⼈々が⼀つにつながった記念すべき会となったのです。 普段は落語の会などに使⽤される書院で翌年も開催されたものの、年々来場者が増え、3回⽬は会場を地元のアグネスホテルのホールへ移しました。しかしホールではフラットな舞台のために踊りの⾜元が⾒えないという⽋点があり、会場探しはさらに続きました。 そして第4回⽬に箪笥町区⺠ホールへと会場を移した。この頃から、料亭を含めた東京神楽坂組合として全⾯的に会を⽀えていこうという体制が整ってきたのです。 第4回⽬「華の会」から第8回⽬まで同ホールで開催。地元以外でも、広く知れわたる踊りの会として大きく成⻑しました。第9回からは、「華の会」の会名を、「神楽坂をどり」ともとに戻し、回数も「⽜込さつき会」からの通算で数えることになったのです。会場も特別なイベントの⽇に限り、「神楽坂劇場」と呼ぶことが許されました。  見番でのお稽古風景  開催日が近づいてお稽古に熱がはいる |

■地域あっての花柳界、花柳界あっての神楽坂 今やお堀の桜同様、神楽坂の春の⾵物詩ともなっている「神楽坂をどり」。第26回からは劇場⽤プログラムに出演者全員の顔写真を載せ、劇場ロビーでは神楽坂の味の名店が出店し賑わいをつくっています。地域と花柳界とが歩調を合わせて会を盛り上げています。 平成23年からは、全席指定制となり、⾼齢者にとっても観劇しやすい環境になりました。また平成23年の「神楽坂をどり」では、久し振りに半⽟(京都でいう舞妓)さんのお披露⽬がありました。平成23年は、国中で東北関東⼤震災の被災地のいち早い復旧、復興を祈り願っている時。そんな時だからこそ、伝統的な芸妓舞踊の世界にふれて、広く地域に元気になってもらいたい。そうした思いを込めて第29回「神楽坂をどり」の会は開催されました。(平成23年4・5月「かぐらむら55号」をもとに新しい写真で改訂しました)  平成31年の神楽坂をどり  ご挨拶をする東京神楽坂組合 渡邉和子理事長(平成31年) |

| 開催中止 ■第37回公演 新宿区地域文化財認定 神楽坂をどり 会場:神楽坂劇場 (牛込箪笥区民ホール) 新宿区箪笥町15番地 日時:令和2年4月11日(土) 第1部公演 11:40開場 12:00 開演 第2部公演 13:40開場 14:00開演 第3部公演 15:40開場 16:00開演 会費:4,500円 主催:東京神楽坂組合 お問合せ:03-3260-3291 (見番) http://www.kagurazaka-kumiai.net/ 今年度の「神楽坂をどり」は、

諸事情のため中止となりました。 |